随着教学范式持续演进、学习路径日益多元,校园必须不断提供独一无二的价值:

一个具备韧性的校园,不只是高效与功能性的集合,更应具备鲜明的辨识度与感染力。它深刻传递学校的精神内核,延续其价值与传统,塑造一个使学生与教职员工感受到连接、支持与启迪的环境。简而言之,校园体验至关重要。

每一所学校都有独特的“DNA” – 或根植于传统,或以创新为本,或面向全球,或肩负社会使命。校园应当通过建筑形态、空间组织、材料语汇以及与场地的对话,将这一身份清晰而有力地表达出来。当这种表达得以成功实现,物理环境便成为学校使命的真实写照。

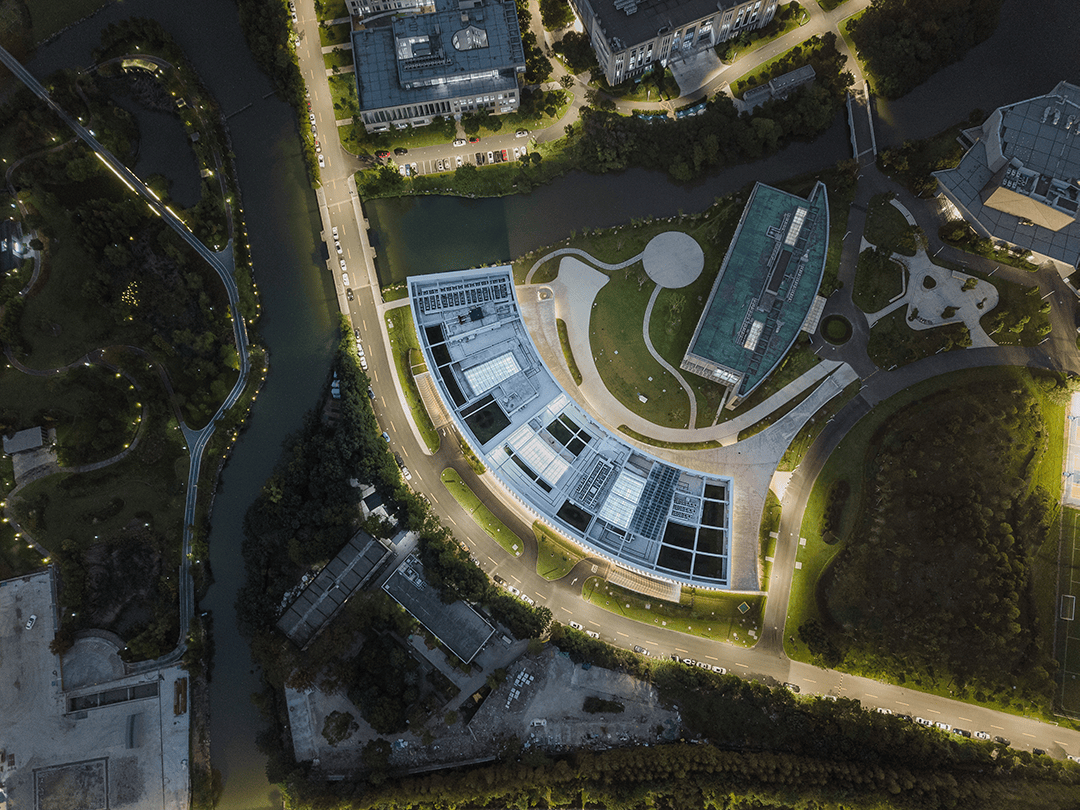

在杭州威雅学校项目中,我们从本地人文与自然中汲取灵感,打造出一座真正“生于斯,长于斯”的校园。中心湖泊作为象征性与功能性的双核心,将学习、生活与社交有机融合,形成动静相宜的校园生态。

材质灵感同样蕴含地域文化的烙印,质感石材与黏土基面层既源自本地考古发现,呼应传统手笔,又承载现代教育叙事。湖景视野、柔性的景观过渡、开阔的公共区域 – 共同营造出宁静而和谐的氛围,与学校学术成就、身心健康与品格塑造并重的全人教育理念高度契合。

一座卓越的校园,不仅拥有标志性场所,更呈现出流畅而直觉化的空间序列。在总体规划与建筑层级上保持清晰的逻辑,显著提升了可达性、包容性与探索吸引力。校园因而成为一段可感知的叙事:一系列支持学习、发现与交流的体验历程。

在宁波诺丁汉大学,新图书馆对“旅程”的诠释尤为独特。它是一条垂直动线 – 从协作到专注的渐进过程。一层是充满活力的“社交花园”,氛围开放而热烈;随着逐层上升,空间逐渐安静,最终达到沉思学习的静谧区。这种体验的渐变为学生提供了自由选择的可能,满足他们在不同阶段的学习与成长需求。

一座韧性校园,应超越学术职能,助力关系构建、信任培养与社区凝聚。社交联结不再是良好设计的“副产品”,而已成为核心目标。当学习者融入社群,他们的幸福感、动力与表现都会显著提升。

因此,公共空间 – 无论室内还是室外 –必须是“有意为之”,而非“余留之地”。我们通过设计与运营激活这些区域,为学生提供灵活多样的互动可能:既提供结构化的互动机会,也容纳自发的聚会。静谧角落、阳光中庭、共享厨房与开放露台……每一处皆在无声中强化社群凝聚力。

威雅学校的寄宿楼群是居住尺度层面的典范。宿舍环湖而建,通过尺度亲切的社交空间促进日常互动,同时提供情感上的避风港。无论是对远渡重洋的国际生,还是初离家庭的低龄学生,这些环境都是建立信任、联结与归属感的关键。建筑语言亲切、温润且与校园整体风貌保持一致。

在更广泛的层面上,所有学校的共享设施设计,包括咖啡厅、休闲区、协作工作区与健康空间等等在内的共享设施都应清晰反映学生群体的多样性与校园生活的丰富度。正是在这些空间中,友谊得以萌芽,项目得以孵化,文化得以传承。

一所学校的身份认同远不止于平面标识或招生简章。它应当被融入建成环境的每一处细节中:立面的材质,路径的节奏,动线的通透性,建筑与地面的衔接方式等等,无一不在表达价值与理念。

在考文垂大学,这种转译尤为鲜明。Alison Gingell 和 Beatrice Shilling 两栋教学楼在现代化表达的同时,深度回应了环境语境。英国首个行业标准的教育实验室 Lab+ 与沉浸式模拟实验室彰显出大学对实践引领、体验式学习的坚定承诺。外立面设计中亦呼应考文垂大教堂的历史印记与城市红砖工业传统,在创新与传承之间达成平衡。

在宁波诺丁汉大学,企业创新大楼双立面设计同样寓意深刻。外立面的凸形表达充满力量与前瞻性,展现面向企业与社会的姿态;内立面的凹形则拥抱校园,包容而温暖,形成促进合作、对话与归属感的庇护空间。这恰恰体现出许多当代院校的双重使命:向外拓展影响力,向内培育共同体。

第一印象决定持久认知。校园的“抵达时刻” – 无论是迎接学生、教职工、访客还是未来申请者 - 都决定了整体体验的基调。但在最初印象之后,校园更需在学生的整个就学旅程中,持续传递归属感。

“黏性校园”的概念在这里尤为关键。所谓“黏性”,是指学生选择留在校园,不是因为必须,而是因为愿意。他们在这里学习、交流、休憩,并愿意不断回到这里,因为他们感受到归属与舒适。这种“黏性”绝非偶然,而是精心设计的结果。

考文垂大学在学生满意度方面长期表现突出 – 根据2023年英国全国学生调查(NSS),位列全英TOP15,持续高于全国平均水平。这一成就离不开其对学习与社交空间的前瞻投入:阳光充足的休息厅、数字化学习区、健康中心与餐饮空间遍布校园,确保学生的学术需求与社交生活得到双重支持。

黏性校园提供选择,它们带来舒适与愉悦的时刻,邀请人们以自己的方式“栖息”于校园之中。

归根结底,校园的核心是人。它的成功,不仅仅体现在能源效率、空间利用率或数字化水平,更在于它如何让学生、教职员工与社群产生共鸣。

面向未来的韧性校园,本质是以人为本的设计。它认同学习不仅是认知过程,更是情感体验;身份认同不仅由课程塑造,也由空间场所铸就;归属感是梦想的基石,社群是韧性的土壤。

在与全球院校持续合作的过程中,我们始终致力于打造这样的校园:它不仅是传授知识的场所,更是激发人类潜能的沃土,是一个充满深刻意义、鲜活记忆与真挚联结的教育之家。返回搜狐,查看更多